東京都本土部昆虫目録

テラニシオナガミズスマシは絶滅したのか?

東京を原産地とするトウキョウヒメハンミョウ・トウキョウトラカミキリなどの原典をあたっていく過程で、興味深い事実を見出しました。神谷一男(1933)の、日本産オナガミヅスマシの属並びに1新種、新亜種の記載(昆虫7(5/6))という論文で、記載も日本語であります。この時代の日本昆虫学会は、なんと東京昆虫学会と呼ばれていました。

甲虫図鑑IIや1977年の甲虫ニュースなどによれば、テラニシオナガミズスマシはツマキレオナガミズスマシに似た種で、上翅会合部の形が異なり、東京近郊の玉川で得られたのち、確実な記録がないとされています。しかも、タイプ標本が戦災で消失し、図鑑を書いた佐藤先生でさえ、この種についての知見を追加することは難しく、自分でも実物を見たことがないとふれられています。

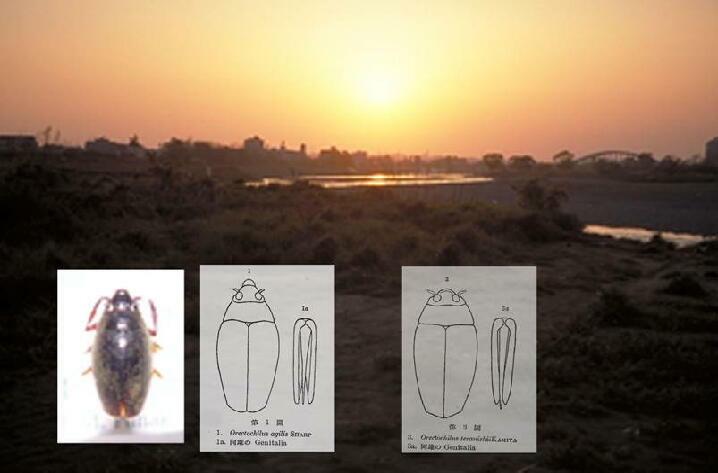

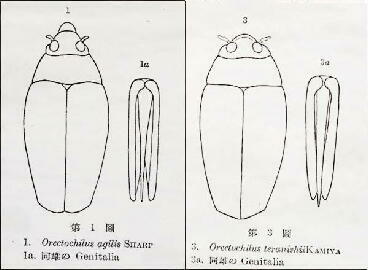

注意したいのは原典にある両種の原図と、標本を検したいきさつです。テラニシはツマキレに比べて、♂交尾器の中央片が側片より突出しているほか、頬が張り、頭部が明らかに大きいのです(下の写真内の中央と右の線画を参照)。さらに、著者自身の記述によれば、自分がツマキレオナガミズスマシOrectochilus agilisとして以前に報告したものは、これとは異なるもので、新たに新種(O. teranishii)として発表すると書かれており、日本(朝鮮・台湾領にも言及)で知られているオナガミズスマシ類についてまとめられています。ここで、検した産地は下記のようです。

ツマキレ:兵庫県猪名川・東京玉川・福岡

テラニシ:東京玉川(採集されたのは10数頭で、更に古い1920年5月!

神谷氏自身はこの種を採集していない)

当時の兵庫県猪名川にはツマキレオナガミズスマシは無数におり、少数のコオナガミズスマシが混じっている旨の記述があります

古文書の正体と多摩川の夕景

ツマキレオナガミズスマシも現在はかなりの珍品で、関東では那須の蛇尾川(さびがわ)の伏流水で近年発見され、その後、四国の四万十川、神奈川の相模川などで発見されています。広島では絶滅したともいわれています。相模川の岸辺には、コオナガミズスマシが非常に多いところがあり、これに混じってツマキレが見られます(標本写真は相模川産)。湧き水があり、岸に草の茂みや石などの身をかくす場所があり、水昆が蚊柱のように舞うところに見られます。平地に分布の中心があるものらしく、山地渓流では普通のオナガミズスマシにおきかわるようです。オナガミズスマシ類一般にいえることですが、危険を感じると湧水の湧き出し口に一目散に隠れる習性があり、夜間は日中以上に堂々と泳ぎ回っています。

はたして、テラニシオナガミズスマシは50年以上前に姿を消した種なのでしょうか?それとも、どこかに生息しているのでしょうか?あるいは、単にツマキレオナガミズスマシの変異なのでしょうか?

ツマキレオナガミズスマシ(相模川産)。

※神谷一男(1933)より引用